龙川黎咀木偶戏

龙川木偶戏已有百年历史,是一种古老又有活力的中国传统民间艺术,是群众喜闻乐见的地方戏剧,传承记载了几代民间艺人的艰辛与梦想。如今,龙川木偶戏已被列入省第三批非物质文化遗产保护名录,成为客家古邑人文龙川的一朵艺术奇葩。为了解龙川木偶戏的历史渊源,推动和传承这项古老的民间艺术持续发展,我们驱车前往龙川黎咀镇街道----黎咀木偶文化基地,拜访黎咀木偶戏的第四代传承人骆志鸿。

骆志鸿:河源市首届文化培养对象,2017年省委宣传部评定省基层文化优秀宣传员。初见这个50多岁的男子,给我留下深刻的印象:庄严稳重、思维敏捷、语言丰富,喜欢谈天说地,眉宇间沉淀着干练和沉稳,脸上一道道细纹是生活艰辛的真实写照;特别是他的手,手背上的纹理极重,有的地方有一些粗糙的翻皮,但是他的这双手,却给人异乎寻常的稳,似乎这双手就是为了木偶而准备的;经历了风雨彩虹,却还保持着乐观向上的性格,实在难能可贵,听说了我们的来意后,马上就打开他的“宝贝箱子”,从里面拿出一个木偶,开始边演示边介绍。

木偶戏的发展历史

木偶戏古称“傀儡戏”,又称“鬼仔戏”,早在唐朝就流行,历经宋、元、明清到现在。刚开始是提线木偶,现在常用的木偶是手擎木偶。解放后,木偶戏达到了历史上的顶峰时期,经济发达的南方各省区木偶戏更为繁荣,故有南方“好傀儡”之说。龙川黎咀木偶由提线木偶发展为今天的手托木偶,即属于杖头木偶,一个杖头木偶一般有7~10条线组成,复杂的木偶有20条线,演员站在布幔之下,举着木偶表演。

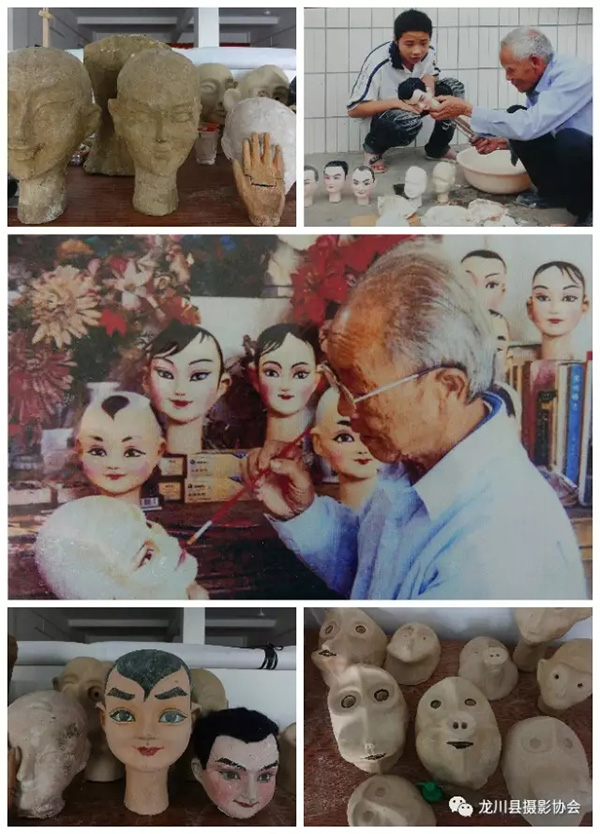

制作过程

骆志鸿演示完木偶,神情严肃地告诉我们:黎咀木偶至今仍完全停留在传统的家庭工作坊生产形式,设备比较简陋、制作工艺繁杂、成本高,要经过准备材料、制作木偶头模型;上石膏、风干成型、取出泥型;将已成型的模具破开三份,将粗纸放入模型中,用胶水定型——出模——打磨头模——上色;设计定制服装,组装木材细线等十几道工序。看着眼前惟妙惟肖的木偶,觉得它真是来之不易呀!

我们问起木偶戏的创办,他认为:他的父亲骆锦标最有资格诉说过去的岁月,为此我们再次去拜访这位老艺术家。电话联系之后,我们从黎咀木偶文化基地驱车出发虎口村,走过十分钟的山路就到了目的地,远远就看到艺术家骆锦标夫妇在门口迎接我们。进入客厅,看到电视柜上有一个铜匾,上书“河源市第三届民间艺术汇演二等奖”。这位80多岁的老人有点驼背但精神矍铄,脸上层层的“沟壑”仿佛就是岁月的长河,泛黄的皮肤像夕阳的余晖,他曾经见证了多少光辉岁月,经历了几多似水年华,一杯茶一支烟后却陷入了沉思,或许那是一段无人理解的坎坷经历!所有的故事都是陌生的,且听他娓娓道来。

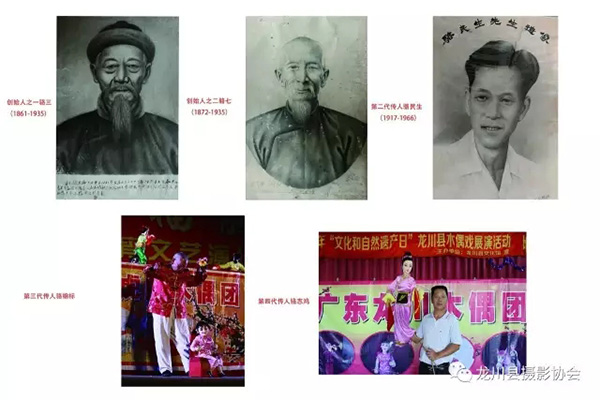

龙川黎咀木偶戏的发展历史围绕着四代人而展开:高祖父骆七、爷爷骆民生、父亲骆锦标、儿子骆志鸿的传奇故事

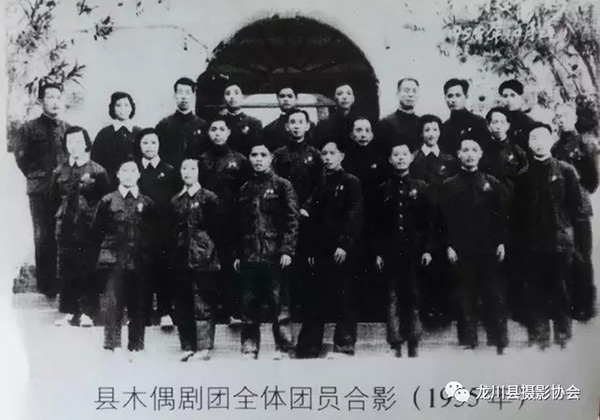

清末,骆锦标的爷爷骆七、叔公骆三在虎口村开了一家“八音”馆,以出外演出为生。有一回在福建泉州演出时,见当地的木偶戏活灵活现招人喜爱,就向当地艺人学习,回来后自己制作木偶来演戏,分别组建了有骆七带领的“贺丰年”木偶戏团和骆三带领的“兆丰年”木偶戏团,一般排练老式木偶戏。1953年,骆七的儿子骆民生将“贺丰年”和“兆丰年”联合起来,组成“龙川县文联剧队”。

片段一:广西(古邑奇葩)

1954年剧队排演了《梁山伯与祝英台》、《白蛇传》等剧目,于兴宁、和平、龙南、珠海等珠三角地带公演,所到之处,木偶戏成为人们街头巷尾的热门话题,1955年改名为:“龙川县戏剧团” 。

1955年夏,剧团又到广西巡回演出,观众盛况空前,不论从观众的购票情况及观众的强烈反响,都打破了当地文艺演出的记录。

(各地巡演)

1955年秋,龙川戏剧团被“外借”到广西,成为“广西省木偶艺术团 ”,骆民生担任该团副团长,属于正处级。 1958年“大跃进”时期,骆锦标前往广西投奔父亲骆民生,1962年因思家心切返回家乡,于1973年3月成立了“龙川县黎咀木偶剧团”;而“外嫁”广西的木偶剧团,已发展到一团二队共120人的规模,该团曾多次到新加坡、香港、澳门、台湾等国家和地区演出,受到当地华人华侨的热烈欢迎,获得了多项荣誉。

片段二:龙川(风生水起)

1973年由骆锦标成立“龙川黎咀木偶剧团”,开始排练剧目到省内外演出;

1976年,龙川黎咀木偶剧团到毛主席旧居演出;

1977年,剧团参加龙川县文艺汇演,其节目《孙悟空三打白骨精》获得一等奖;

1978年,剧团全力打造的《白鸽的秘密》和《螺号声声》两个中型现代木偶剧先后从龙川到河源、紫金、惠州、东莞、广州等34个县巡回演出900多场,春节慰问香港同胞演出,龙川黎咀木偶剧团被惠阳地区的领导赞为“最能吃苦、最团结、最有战斗力、最受群众欢迎的艺术团队”;他们演出的区域非常广,从如下的地图可见:

1980年,黎咀木偶剧团因不能解决编制的问题宣布解散;

2004年,为秉承民间传统艺术,拯救即将失传的木偶艺术,以原木偶剧团成员为主的龙川黎咀木偶剧团正式成立;

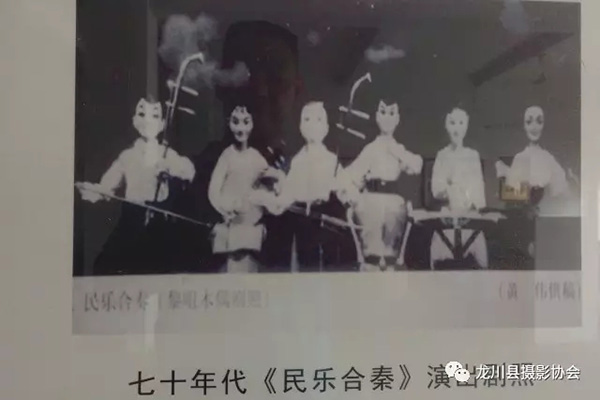

2005年,黎咀木偶剧团排练的《民乐伴舞》、《火焰山》等节目,从提线木偶到杖头木偶,通过简单的道具,造就丰富的人物性格和腾挪跌宕的剧情,因观赏性强深受群众欢迎;

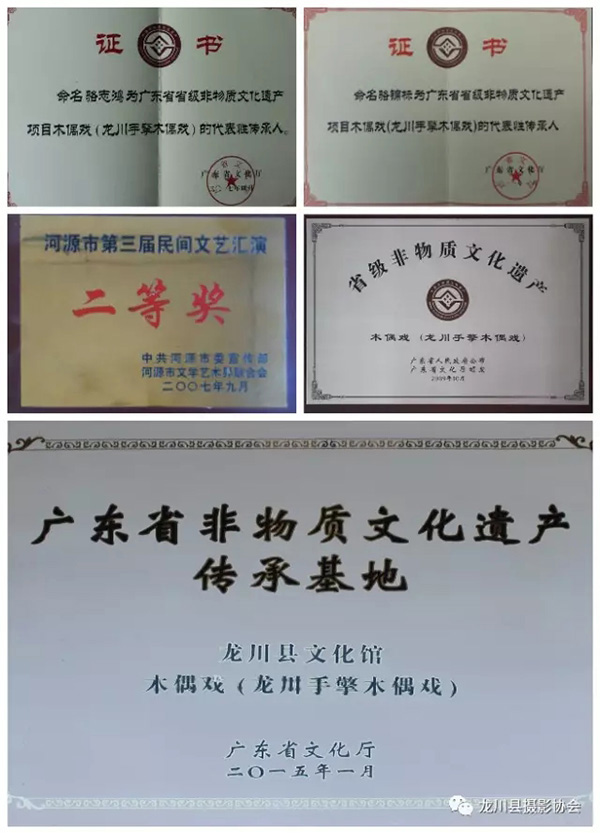

2007年,参加河源市第三届民间文化汇演荣获二等奖,而且龙川手擎木偶戏被列为河源市第一批非物质文化遗产;

2008年,参加东莞举办的首届中国国际影视动漫版保护和贸易博览会荣获三等奖,并被列为广东省第三批非物质文化遗产;

2009年,参加河源举办的中国首届客家文化节,还参加了东莞举办的广东第十届艺术节;

2010年,参加由河源市举办的佗城文化旅游景区民间艺术表演;

2011年,参加了由河源主办的庆祝中国共产党建党九十周年的大型表演,同年骆锦标被列为广东省省级非物质文化遗产项目木偶戏代表传承人;

2012年至今,骆志鸿经常带着他的团队到珠三角以及龙川县各地演出,获得观众的阵阵掌声,大家都对他们高超的技艺赞不绝口!

2017年2月,骆志鸿被评为广东省第五批非物质文化遗产代表性传承人,同一项目父子能被评为省级传承人在全省都是极少的。

龙川县黎咀木偶剧团能够取得这么好的成绩,是一代代人共同努力奋斗取得的结果。

聊了好久,骆锦标老人兴致不减,提出要带我们去参观他的老屋,这个很普通的民房,却养育了四代的木偶传承人,老人高兴地给我们演示如何“跑马”,八十多岁的老人拿着“马具”,时而跑步转圈、时而跳跃抬起,时而弓背甩头......真的是动如脱兔、身手敏捷,今天可算是大开眼界了!

骆锦标一如既往、无怨无悔地做着他的木偶事业,现在他岁数大了,已经让他的儿子骆志鸿来传承,希望他来发扬光大!

伞顶骑车

大家看到的是骆志鸿在舞台前陶醉地拉着“二胡”,却不知道躲在舞台后面表演的骆锦标,他表演的可是家喻户晓的伞顶骑车。

重温:伞顶骑车

2017年8月25号,央视大型记录片——《中国影像方志》栏目走进龙川,拍摄龙川的人文情怀以及历史渊源,栏目组对龙川黎咀木偶戏进行专题采访;9月4号,木偶戏团特意为央视栏目组举行了一场精彩的木偶表演,小编截取一段视频跟大家欣赏。

对于黎咀木偶戏传统艺术的保护与弘扬,骆志鸿已经从学生实践方面做了准备:在校园中加大宣传力度,向学生宣传木偶戏的文化以及非物质文化遗产的传承意义,在网络好友圈中宣传木偶戏,让身边的人了解木偶戏,增加对传统文化的兴趣,营造学习传统文化的氛围。

最后,我们希望大家都来关注木偶戏,把这个非物质文化遗产推广出去,让更多人了解它、欣赏它!另一方面我们也希望政府和相关部门重视和扶持培养后备人才,努力建造起一支具备现代意识和技能的创新木偶团队,发挥政府职能作用,加大宣传力度,在这里希望龙川黎咀木偶戏发展越来越好!

图片提供:龙川县摄影协会谢为

资料提供:骆志鸿

编辑:莲子

来源:龙川县摄影协会