客家地区的山歌曲调很多,各县都有代表性的山歌,如梅县的《松口山歌》、兴宁的《罗岗山歌》、蕉岭的《长潭山歌》、五华的《长乐山歌》、龙川的《阿顶山歌》《 板塘山歌》等,还有竹板山歌(又叫“讨饭歌” )等。新中国成立前, 龙川县也有很多民间传统的节目,也都采用山歌小调演出,如,《卖杂货》 《十八摸》《补缺》《马灯》《船灯》 等。新中国成立后,文艺得到解放,当地的群众喜欢用山歌、五句板,用于表扬好人好事。

1951——1952年间,龙川县一些“土改宣传队”就已经开始尝试利用山歌来演小剧。1954年后, 附近一些地区的山歌剧团先后来龙川进行了几场演出:当时兴宁山歌剧团来龙川演出的山歌剧是《风雨亭》;梅县山歌剧团来龙川演出的主要有小歌剧《雪里花》《晚水西流》等;蕉岭山歌剧团来龙川演出的小歌剧则是《螺鲸姑娘》。他们把原板山歌加以改编和发展,再加上锣鼓打击乐配合,受到很高评价。由于兴梅地区这些文艺团体的影响,龙川县一些学校、 乡镇及农村业余剧团也纷纷上演山歌剧。

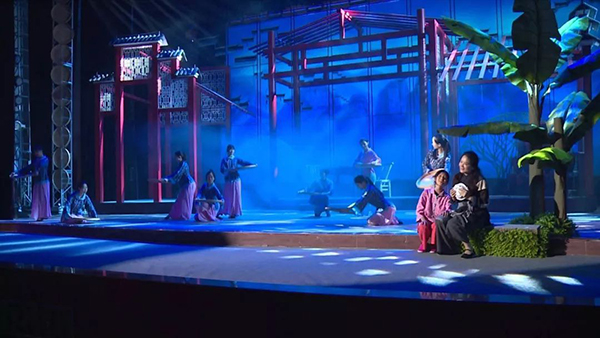

龙川县山歌剧团是在原“土改宣传队”的基础上于1958年成立的。其最初被命名为龙川县歌舞团。歌舞团以群众喜闻乐见的山歌、歌剧及舞蹈为主要演出形式,活跃在龙川县城及田间地头,为鼓舞群众积极参与社会主义建设,活跃全县文化娱乐生活发挥了积极的作用。至1960年4月,因国家经济困难,歌舞团宣布解散。1964年9月,全国开展社会主义教育运动,为了配合县委做好宣传工作,当地成立了龙川县“社教宣传队”。该宣传队吸取了兴梅山歌剧团的经验,结合本县传统的山歌小调,开始边实践边演出山歌剧:其在音乐方面,以山歌为基调,并加以发展和演变;锣鼓板以龙川马灯锣鼓为基础,吸收采茶戏和京剧锣鼓等的优点;表演上则以戏曲和民族舞蹈相结合。后来,“社教宣传队” 逐步形成自己的风格,以演出山歌剧为主。

后来,随着改革开放的发展,地处粤东北的龙川经济发展难以与珠三角地区相比。这对山歌剧团的发展也产生了一定的消极影响。20世纪90年代初,剧团很多实力派创作、表演人才流向经济发达的深圳、惠州等地,一度造成剧团人才缺乏,观众锐减。在这个时期,龙川县山歌剧团也一度面临着严峻的考验,甚至几乎处于瘫痪状态,几年不能正常演出。

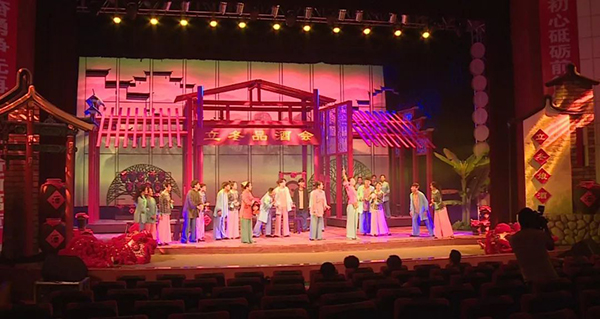

市场就是生命力。为了适应市场和观众需求,剧团创作演出的节目丰富多彩,客家民族传统文化特色与时代流行艺术气息融于一体。目前他们在演出方式上既有专题文艺演出,又有适应社区文化活动演出。演出的节目既有群众喜闻乐见的时代金曲,也有雅俗共赏的劲歌劲舞和民族风情舞;既有妙趣横生的戏曲表演,也有不乏哲理的幽默相声小品。